第3回

小名浜の中華屋で想像する「複数ある世界」

2023年9月26日 公開

「寄り添えなさ」に向き合う

話題を変え、ひとしきり飲み食いしたあと、江尻さんにあいさつをし、満腹になった腹をさすりながら歩いて家へと戻る。海から風が吹く日の夜は、街全体が潮の香りに包まれる。どうしたって、あの日の海のことを思い出してしまう。

あの日、なんの前触れもなく、多くの人たちの命が奪われた。2万人以上の命がだ。犠牲になっただれもが、だれかの最愛の人であっただろう。残された人たちは、江尻さんと同じように、それぞれの世界で、それぞれの向き合い方で、これまでの月日を生きてきたにちがいない。それは来年も続くし、再来年もそのまた来年も続く。5年とか10年とかで区切れるものではない。被災地に生きながら、そんなことに思い馳せることもできなかった自分の想像力のなさに、また、ため息が出てくる。

ぼくは、家族を理不尽に失った悲しみを知らない。両親は存命だし、震災後、98歳で亡くなった祖母もいわば大往生であり、なにかに命を奪われたわけではない。だからぼくは、江尻さんのほんとうの悲しみにも、震災で家族を失った人の悲しみにも、ほんとうには寄り添えないのだろうと思う。

その人が見えている世界と、自分の見えている世界が異なるのだとすれば、同情は時に傲慢になり、共感は時に暴力にすらならないか。他者とまったく同じ経験をした人はいないのだし、結局のところ、その当事者本人に成り代わることもできない。体験も経験も悲しみも死者との向き合い方も、人によってそれぞれ異なる。悲しかったでしょうね、わかります、つらかったね、などとはますます言えなくなってしまう。

ではどうすれば。夜風を深く吸い込み、酔った頭に空気を送り込んで考える。ぼくにできることといえば、その「寄り添えなさ」こそに向き合うことではないか。ぼくらはみなだれかの悲しみのよそ者だ。いま目の前にいる人は、自分とは異なる方法で悲しみと向き合っているかもしれない。自分の知っている世界などちっぽけで、その外側に、幾重にも幾重にも世界は広がっているかもしれない。そう想像してみる。わかり合うことも寄り添うこともできない他者との関わりしろをつくれるのは、想像力だけだ。

住宅街と混じり合う小名浜の夜の町(著者撮影)

そのうえでもう一度、江尻さんの言葉を思い出す。江尻さんは世界は複数あるという。大切なだれかが死んだ世界もあれば、生きる世界もある。死んだら死んだで生きていき、生きたら生きたで死んでいく。生者と死者は、そんな関係を結ぶこともできる。

ふと頭に思い浮かんだのは、会ったことも、話したこともない、母の実家のばあちゃんの部屋に飾られた遺影でしか知らない祖父の顔だった。炭鉱夫だった祖父も、どこかの世界では、ヨボヨボになりながらぼくに昔話をしてくれているかもしれないし、少なくとも、そう想像を巡らせることで、ぼくは会ったこともない祖父と言葉を交わすことができる。そう思えたら、いわきの古い炭鉱町や、湯本の温泉や、ボロボロの食堂や鉄路の跡に、祖父の面影を見つけることができるような気がした。

ああ、人はこうして、死者とともに、他者とともに生きることができるのだと思えて、いやたぶん正確にいえば酔いが回って、なんだかいい気持ちになってきた。

小名浜本町通り。まっすぐに帰ればあと5分で自宅に着くけれど、もう少しだけ想像したかった。ウイグルの大地が思い浮かんだ。かつて暮らした上海の摩天楼や老房子、学生時代を過ごした南烏山の古いアパートも見えた。小名浜の場末にある中華屋は、そうして世界のあちこちにつながった。江尻さんのようにあちこち旅をするタイプではないぼくは、この小名浜から想像という電波を飛ばし、世界へ旅を続けたい。

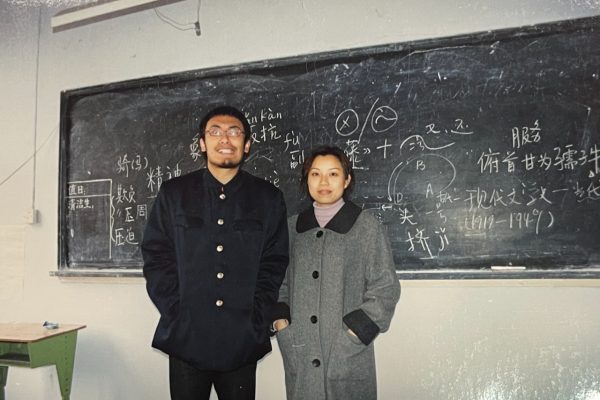

四川省の都市、成都に留学していたころの小松青年

(つづく)